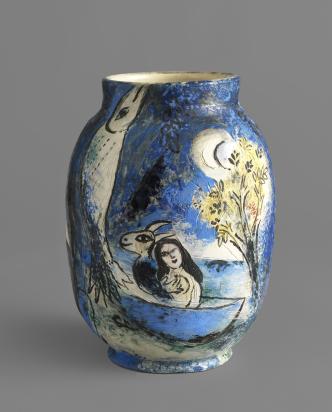

Le Songe (1952) fait partie des premiers vases réalisés par Marc Chagall à partir de 1951. Si la forme utilitaire de la pièce conserve une certaine sobriété, la matière riche et picturale du décor est obtenue grâce aux ajouts successifs d’engobes et d’oxydes et à l’enlèvement de matière par une technique héritée du sgraffito1 rappelant la gravure. Vase « à la panse ovoïde » et à « l’ouverture large » – sûrement exécuté à l’atelier Madoura2 et reflétant des préoccupations formelles visibles également dans Grand visage et oiseau (1952) et Profil et nu ou Vase bleu paradis (1953) –, il appelle, d’après Sylvie Forestier, à « un développement historié sur le pourtour 3 ».

La couleur bleue intense, révélée après la cuisson, est utilisée pour représenter le paysage méditerranéen que Chagall découvre lors d’un voyage sur la Côte d’Azur en 19264 puis retrouve à l’occasion de son installation dans la région en 1949, après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Un poisson monumental se dresse jusqu’au col du vase. Animal du bestiaire chagallien et symbole judéo-chrétien, il est représenté par l’artiste à travers diverses techniques dont la céramique (Le Poisson (1952) ou Nature morte au poisson (1952)) et la sculpture (Femme au poisson (1952)). Ce dernier surplombe une femme et un homme à la tête d’animal – voguant sur une barque – figurant probablement Titania et Bottom, comme le suggère le titre de cette céramique évoquant Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare dont l’action se déroule en Grèce. Le thème, traité tour à tour par l’artiste à travers la peinture (Le Songe d'une nuit d'été (1939)) et la céramique (Le Songe d'une nuit d'été (1952)), illustre le goût de Chagall pour les arts de la scène. Cet intérêt traverse son œuvre depuis ses premiers décors et costumes scéniques conçus à Moscou dès 19195, tels que l’un des quatre panneaux pour l’auditorium du Théâtre d’art juif (GOSEKT) : Théâtre d'art juif, Moscou : panneau pour Le Théâtre (1920).

La seconde face présente un nu féminin rouge, semblant flotter, entouré d’un halo noir brillant et mystérieux – offrant un contraste avec le bleu mat – qui renforce l’atmosphère fantastique et théâtrale de la face précédente. Chagall explore ces nuances de noir profond et lumineux visible sur de nombreuses céramiques (comme Amoureux avec chèvre (1950) ou encore L'Âne en visite (1950), qui rappelle l’encre de Chine et fait ainsi « écho aux lavis de la même époque6 » à l’exemple de la série illustrant les Contes de Boccace7 dont Le Berceau (illustration n° 24), 1949-1950.