Chagall s’intéresse aux techniques de l’art mural1 dont la céramique. Il réalise ainsi de nombreuses œuvres composées d’un ou plusieurs carreaux, comme cette série illustrant La Création de l’homme. Ces six travaux font écho à la première peinture du cycle du Message Biblique (La Création de l’homme, 1956-1958) entrepris pour le décor de la chapelle du Calvaire à Vence. L’artiste préfère finalement concevoir les décors d’un « lieu imaginaire2 » et les œuvres – parmi lesquelles figure la céramique La Création de l’homme – furent données à l’État en 1966 puis conservées au Musée national Message Biblique Marc Chagall inauguré en 1973.

D’après Franz Meyer, l’artiste cherchait en effet, pour ce projet de décor d’une chapelle, « des techniques “murales” qui puissent animer l’espace à côté des huiles et créer un lien entre elles et l’architecture3 ». C’est de surcroît, pour lui, ce cycle qui conduisit Chagall à « aborder des techniques nouvelles en vue d’assurer l’accord entre l’œuvre peinte et l’espace architectural ; et il supposait un programme d’organisation thématique qui eut des suites multiples4 ». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Chagall expérimente ainsi la céramique, la sculpture, le vitrail, la mosaïque et la tapisserie avec des allers-retours tant sur le plan formel que dans les jeux de matières. La terre cuite, en tant que nouveau matériau, offre des nuances de textures qui prolongent les recherches plastiques de l’artiste5. Il incise, joue avec les émaux et le velouté de la terre pour un rendu riche et pictural, plus ou moins esquissé selon les versions. La recherche de lumière – déjà visible sur la toile par l’apposition de peinture claire – trouve une nouvelle dimension dans les brillances de la glaçure contrastant avec le fond souvent plus sombre.

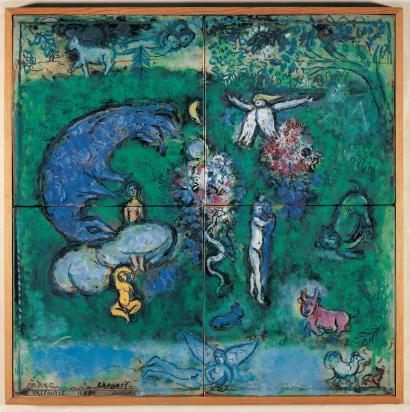

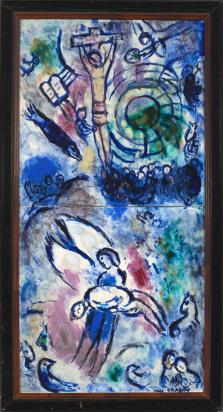

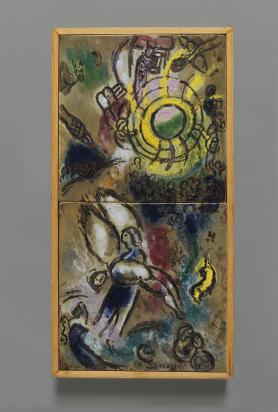

« Je me suis référé au grand livre universel qu’est la Bible. Dès mon enfance, elle m’a rempli de visions sur le destin du monde et m’a inspiré dans mon travail6 », affirmait Chagall. Le thème de cette série, issu du Pentateuque, est traité par l’artiste dès 1931 à travers des travaux préparatoires pour la gravure7 dans le cadre d’un projet éditorial souhaité par Ambroise Vollard, interrompu par la mort de ce dernier en 1939 puis publié par Tériade en 19568. Si la première gravure (Création de l’homme, planche 1) se trouvait en regard d’un extrait du deuxième chapitre de la Genèse9 (Genèse II, 7), les céramiques ainsi que la toile monumentale figureraient plutôt le premier récit de la création de l’homme (Genèse I,26)10. Notons qu’à travers la céramique, l’artiste reprend la composition à deux registres de la peinture (La Création de l’homme, 1956-1957). Au bord supérieur droit, parmi de nombreux motifs chagalliens, un Christ en croix ou David à la lyre et deux anges gravitent autour d’un grand soleil tourbillonnant, symbolisant la cosmogonie biblique. L’astre rayonnant est également présent dans ses œuvres postérieures, à l’instar de La Vie (1964). De même qu’au registre inférieur de son illustration gravée, une figure ailée porte l’être humain après sa création.

Cette série – sûrement préparatoire à une céramique murale à l’instar de La Traversée de la mer Rouge, Notre-Dame-de-Toute-Grâce, le plateau d'Assy (1956)11 réalisée pour l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du Plateau d’Assy – atteste d’une maîtrise de la narration imagée. Marc Chagall renouvelle ainsi librement l’iconographie biblique, notamment au prisme des événements tragiques du XXe siècle, mêlant représentations juives et chrétiennes, puisant à la fois dans les sources écrites et dans son « propre parcours personnel12 ».

Céramique

La Création de l'Homme

Mot-clé :

Œuvres liées

Marc CHAGALL, Le Paradis terrestre, 1959, terre blanche, décor aux engobes et aux oxydes, gravé au couteau et à la pointe sèche, émail partiel au pinceau, 50,5 x 50,5 cm, Albertina, Vienne © ADAGP, Paris, 2026

Marc CHAGALL, La Création de l'Homme, 1959, terre blanche, décor aux engobes et aux oxydes, émail partiel au pinceau, 50 x 25,1 x 2,5 cm, Collection particulière © Fabrice GOUSSET/ADAGP, Paris, 2026

Marc CHAGALL, La Création de l'Homme, 1959, terre blanche, décor aux engobes et aux oxydes, sur émail blanc, 50,4 x 25,1 cm, Collection particulière © François FERNANDEZ/ADAGP, Paris, 2026

Marc CHAGALL, La Création de l'Homme, 1959, terre blanche, décor aux engobes et aux oxydes, émail partiel au pinceau, 52,6 x 27,4 x 2,5 cm, Collection particulière © Fabrice GOUSSET/ADAGP, Paris, 2026

Marc CHAGALL, La Création de l'Homme, 1959, terre blanche, décor aux engobes et aux oxydes, gravé au couteau et à la pointe sèche, émail partiel au pinceau, 50,4 x 25,1 x 2,5 cm, Collection particulière © Fabrice GOUSSET/ADAGP, Paris, 2026

Marc CHAGALL, La Création de l'Homme, 1959, terre chamottée, décor aux engobes et aux oxydes, émail partiel au pinceau, 36,5 x 18,5 cm, Collection particulière © ADAGP, Paris, 2026