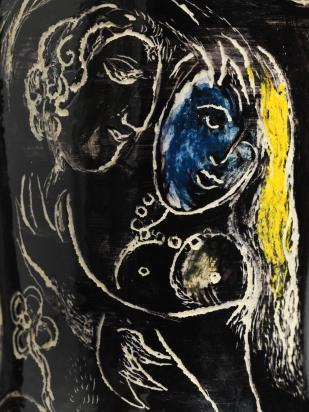

Se distinguant par son coloris atypique et sa force expressive, le Vase noir combine une forme utilitaire avec un décor au caractère pictural, libre et complexe. La forme, assez classique, est un exemple unique dans la production de Chagall, qui privilégiait des variations constantes de ses pièces de volume. Témoignage d’un contexte commun de création d’atelier, un modèle très similaire, le Cruchon Hibou (1955) de Picasso, fabriqué également par l’atelier Madoura, est réalisé la même année. Sur un fond noir de jais à brillance métallique1, des figures humaines, des oiseaux et des végétaux gravés se déploient horizontalement dans un mouvement circulaire, formant une frise vivante, avec des variations d’échelle et de dimensions. Un grand couple semble dominer la composition par sa taille, occupant toute la hauteur du vase. On aperçoit un homme de profil aux cheveux bouclés – vraisemblablement l’autoportrait de l’artiste –, dans les bras d’une femme au visage bleu et aux longs cheveux jaunes : deux figures dansant entrelacées, aux allures d’un faune et d’une nymphe. Leurs corps nus épousent en souplesse les formes du vase, dont la structure – col, ventre, pied et anse – s’apparente également à l’anatomie humaine, telle une silhouette féminine en mouvement, au bras ample et affirmé. Un autre couple, plus petit, doté d’un seul corps pour deux, coloré de rouge, fait l’objet d’un traitement plus abstrait. À droite de l’anse, un corps bleu aux bras écartés ressemble à une figure de crucifixion. On retrouve le même motif sur un autre vase au fond noir mat – couleur rare dans la céramique chagallienne2–, dédié exclusivement au sujet religieux et réalisé en 1952, Crucifixion, au décor sobre et à la mise en scène hiératique du corps du Christ vêtu d’un talit. Des oiseaux espiègles et des végétaux luxuriants parcourent la surface du vase aux côtés de divers motifs géométriques. En bas, on distingue des toits de maisonnettes russes et une petite silhouette de l’église de l’Annonciation de Vitebsk. L’usage du noir comme fond fait ressortir par contraste les contours et les couleurs éclatantes des figures réalisées par incision sur terre blanche, offrant un caractère nocturne, presque cosmique, aux scènes représentées.

La forme du vase, la composition en frise, la couleur noire et la chorégraphie gracieuse des personnages font écho à la céramique grecque attique, que Chagall a pu admirer lors de son voyage en Grèce en 1952 et en 1954 : « Je suis allé à Delphes, dans les îles, à Poros, j’ai visité tous les musées. Ceux d’Athènes sont magnifiques. J’ai contemplé les antiques peintures, les beaux vases décorés de taureaux sauvages, sur fond noir et sur fond ocre. Quelles délicieuses merveilles3 ! » Chagall céramiste a pu s’imprégner des collections millénaires du Musée national d’Athènes pour la création de ses pièces méditerranéennes, comme le Vase blanc mat (1956), tout en gardant intacte la singularité de son langage plastique. Au style de la figure noire de la période archaïque, dont l’apogée se situe au VIe siècle av. J.-C., Chagall a peut-être emprunté les dessins des figures peintes en noir et l’usage d’incises, comme pour l’Amphore attique à figures noires, réalisée par le peintre Nessos en 620-610 av. J.-C. (A 1002)4. La céramique à figures rouges de la période classique (env. 530 – 300 av. J.-C.), caractérisée par un fond peint en noir, avec des figures en terre rouge laissées en réserve, a pu, elle, inspirer l’artiste par l’usage du fond entièrement recouvert de noir, comme cette œnochoé attique intitulée Un homme installe son enfant sur une balançoire, réalisée par le peintre d’Érétrie, 425-400 av. J.-C. (ΒΣ 319)5.

Céramique

Vase noir

Mots-clés :

Article associé

Suzanne Ramié, à l’épreuve du feu

Ambre Gauthier - 06/2024