De l’esquisse à l’œuvre : Marc Chagall céramiste.

Quitterie du Vigier

La fin du XIXe siècle voit naître la « céramique d’artiste1 » alors que la frontière entre les arts mineurs et majeurs se trouve bouleversée par le mouvement Arts and Crafts et les artistes symbolistes2. En France, le céramiste André Metthey initie les artistes nabis et fauves tels que Maurice Denis, André Derain et Henri Matisse3 à l’art de la terre et du feu. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès 1947, Pablo Picasso collabore avec Madoura à Vallauris, ce qui amène d’autres artistes à en faire autant et accroît la renommée de l’atelier. Marc Chagall, artiste pluridisciplinaire, débute son œuvre céramique en 1949, peu avant d’aborder la sculpture. Il collabore avec plusieurs ateliers du sud de la France dont Madoura. Plus d’une trentaine d’esquisses préparatoires, nécessaires à la création des céramiques, sont connues à ce jour.

Au-delà de la céramique, Chagall a souvent eu recours à l’esquisse dans son processus créatif, notamment pour la composition de ses toiles (esquisses pour Autoportrait aux sept doigts), les décors de théâtre et ballet (décors du théâtre d’art juif de chambre et plus tard des ballets Aleko et L’Oiseau de feu) et les projets monumentaux (esquisses pour le plafond de l’Opéra Garnier). La théorisation de l’esquisse remonte à la Renaissance, le terme provenant de l’italien schizzo désignant, au milieu du xve siècle en Italie, un « dessin provisoire », « dans les contrats passés entre artistes et commanditaires4 ». Les travaux préparatoires – considérés moindres que les chefs-d’œuvre – sont néanmoins primordiaux pour comprendre l’œuvre d’un artiste et font d’ailleurs l’objet d’une « discipline nouvelle » : la « génétique artistique » (inspirée de la « critique génétique » des manuscrits littéraires) s’intéressant à ce qui documente « la création plastique » comme « les dessins préparatoires, les esquisses, les études, les carnets […] et notes5 », etc.

Les esquisses pour les céramiques de Chagall – produites vraisemblablement à partir du début des années 50 et peu étudiées à ce jour – constituent de précieux témoignages de l’imagination de l’auteur et de son processus créatif.

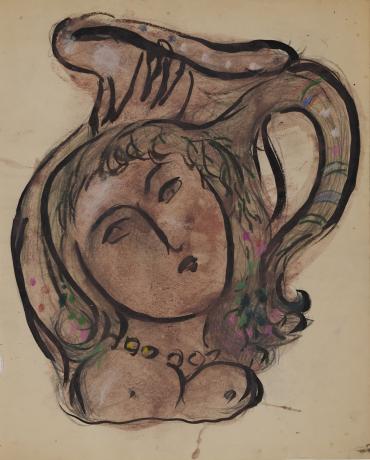

Marc Chagall réalise ainsi 40 esquisses6 pour des céramiques sur différents supports : page de carnet à l’aspect lisse de petit format, papier de plus ou moins grande dimension et papier calque. Les esquisses pour la céramique attestent d’un passage de la deuxième à la troisième dimension, l’artiste élaborant sur le papier les volumes qui prendront ensuite naissance dans la terre. À travers ces dessins, Chagall réfléchit à la composition et à l’agencement des couleurs en définissant au préalable les formes des céramiques à venir7.

Ces travaux préparatoires pour la céramique furent peu montrés, toutefois l’exposition organisée en 1962 à la galerie Madoura ne comptait pas moins de 20 esquisses mises en regard avec 33 créations issues de la collaboration avec l’atelier Madoura. Suzanne et George Ramié en préface du catalogue énonçaient alors : « Et ces œuvres ne sont-elles pas des poèmes ? […] Qu’il soit permis d’ajouter que la plupart de celles qui sont ici ont de plus, à nos yeux, le privilège d’être quelque peu nos enfants : nous les avons vues se composer et prendre vie, en nos ateliers vallauriens, passant du stade de l’esquisse (dont nous dévoilons le travail d’étude) à celui de volume d’argile d’où va naître la pièce8. »

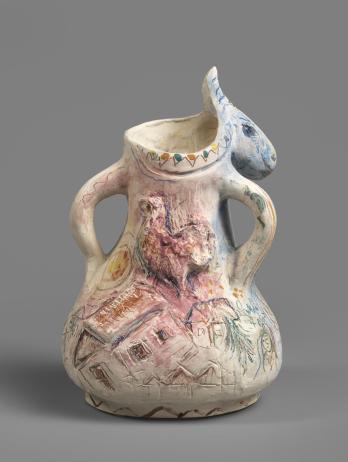

La céramique est pour l’artiste la rencontre entre la peinture et la sculpture9. Jean Leymarie soulignait d’ailleurs que « Chagall sut immédiatement assimiler la technique. Il se contenta tout de même, dans une première phase, de peindre sur la pièce terminée. Mais il eut très vite le besoin de se mesurer avec la matière elle-même, de la modeler, et les céramiques devinrent alors de véritables “sculptures”, qui devraient plus tard, amener le peintre à la sculpture proprement dite10 ». La plupart des esquisses qui nous sont parvenues servent ainsi de modèles à la création d’un vase ou d’une pièce de forme aussi appelés par l’artiste « vases-sculptures11 ». Les réalisations modelées, tournées ou coulées nécessitent davantage de conception qu’une forme préexistante. Ces dessins préparatoires – comparables à ceux servant aux œuvres monumentales telles que les vitraux ou les tapisseries – permettent un dialogue avec l’artisan, comme en atteste parfois la présence d’une mise au carreau, à l’instar d’une Esquisse pour une céramique (1962). Il existe également des travaux pour des plats ainsi qu’une gouache préparatoire à la céramique murale Le Poisson (1952). Certaines œuvres pensées par Chagall ne virent probablement jamais le jour, c’est le cas d’une Esquisse pour un plat (1954).

Les photographies de Chagall au travail montrent un artiste qui met ses « mains dans la terre12 », grave, décore les pièces. Si Chagall collabore avec des ateliers et recherche le savoir-faire des artisans locaux, il conçoit lui-même les formes les plus sculpturales, comme en attestent les esquisses ayant servi à la réalisation des différentes versions de L’Âne bleu dont Esquisse pour L'Âne bleu (1954). Ses inspirations sont multiples, à l’instar de l’art populaire russe ou de l’art précolombien, et l’artiste aime à faire dialoguer les figures zoomorphes et anthropomorphes de la forme elle-même et du décor. La maestria de Chagall pour les couleurs se révèle dès qu’il appose les teintes sur les esquisses.

Il est frappant d’observer à quel point Marc Chagall fait déjà vivre ses futures céramiques. Les matériaux choisis tels que le pastel, le fusain ou le crayon lithographique donnent déjà à voir l’effet velouté – souhaité par Chagall – de l’épiderme de la terre. À travers l’esquisse pour Fuite en Egypte (1952)13, Chagall construit les volumes grâce aux contrastes des contours foncés. Il imagine un col ourlé de pétales et une figure de Vierge à l’enfant se détachant légèrement de la panse, tel un bas-relief, que l’on retrouve sur la réalisation en terre cuite. Esquisse pour Vase sculpté (1952), dont la hauteur surpasse celle de la céramique et offre une plongée à travers la future œuvre, constitue un autre exemple d’une transposition minutieuse. Chaque élément de la composition s’y trouve de prime abord dessiné : un buste féminin, une anse, une main et un animal. Pour sa Deuxième femme vase (1956), Marc Chagall imagine une cruche à la panse ronde dans laquelle s’intègre un buste de femme qui fut réalisé dans un second temps. Les détails du visage sont plus esquissés en céramique mais la forme du vase est habilement et fidèlement retranscrite par les artisans de l’atelier Madoura.

Les esquisses pour la céramique donnent à voir l’inventivité et la curiosité de l’artiste qui sait renouveler son art, en tentant d’apprivoiser cette technique et en transposant ses sujets et ses couleurs pour prendre possession de ce nouveau médium dont les pièces de forme – qu’il fait naître de prime abord à travers le dessin – sont l’aboutissement de cet heureux passage de la deuxième à la troisième dimension.